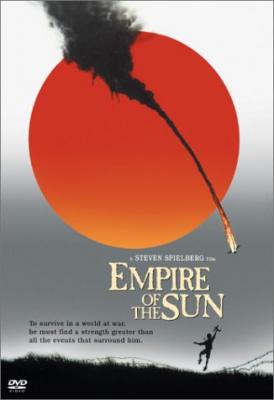

el Imperio del Sol

Empire of the Sun

Director: Steven Spielberg.

Guión: Tom Stoppard y Menno Meyjes, basado en la novela homónima de J. G. Ballard.

Intérpretes: Christian Bale, John Malkovich, Miranda Richardson, Joe Pantoliano, Nigel Havers.

Música: John Williams.

Fotografía: Allen Daviau.

EEUU. 1987.143 minutos.

Spielberg no ha cambiado tanto el modo de hacer películas, de narrar. Si mirando Jaws (1975) o Raiders of the Lost Ark (1981) podemos afirmar que ya entonces era un genio, lo mismo debe predicarse si se recala en una de sus primeras películas vanalmente despachadas por la crítica como “de aspiración seria” (sic), como es ésta Empire of the Sun (1987). En Empire of the Sun Spielberg sirve a unas ideas y a un discurso, y la cámara, en esa aspiración, está exactamente donde tiene que estar, y cada plano tiene un sentido. Y los críticos a los que no les convence el discurso, a menudo cometen el error más craso e imperdonable: confundir las intenciones con el lenguaje cinematográfico, y cargarse lo segundo por animadversión a lo primero.

J. G. Ballard, Tom Stoppard y Steven Spielberg

En la traspolación a imágenes de la cruda, lírica y emocionante novela autobiográfica de J. G. Ballard, Tom Stoppard (guionista) efectúa una elaborada tarea de síntesis que no traiciona los iconos narrativos de su sustrato, especialmente en lo concerniente al carácter de Jim (su pasión feérica por los aviones contrapuesta a su visión mundana de lo religioso, la categorización de las personas según su nacionalidad, sin exclusión de un extraño fervor hacia los japoneses...). Spielberg parte de ese atinado libreto, pero también “adapta” con la cámara, su narración se imbuye de los signos que identifican la soberbia novela de Ballard. La puesta en escena es el fuerte del realizador, y el filme es un buen ejemplo de ello: su coda radica en la primacía por el sentido dramático (por el retrato del niño desde su propia subjetividad) por encima del presunto afán de realismo (realismo que no se traiciona, pues termina subyaciendo de los hechos consumados a los que el espectador se enfrenta por mucho que estén servidos desde el prisma de Jim).

El imperio de la bomba

Esa premisa, tan elemental, se viene obviando –supongo que deliberadamente- por los detractores del realizador de Duel para negarle la consideración que merece: la de uno de los mejores realizadores de su generación (entendiéndose en su generación los nombres de Coppola, Scorsese, Lucas, Schrader, Malick... Esto es, la última gran generación de cineastas norteamericanos). De entre un interminable número de secuencias inolvidables de esta película, hay dos de ellas que resumen a la perfección ese discurso que Spielberg imprime en su traslación a imágenes del libro homónimo de Ballard. En una de ellas, Jim acaba de llegar al campo de concentración, Soo Chow, y el destino ha querido que dicha prisión esté enclavada junto a un aeródromo: la pasión que el niño siente por los aviones subvierte la lógica de aquel acontecimiento, y, bien lejos de la aflicción que la situación debería suscitar, Spielberg firma, sin tapujos, la imagen de un sueño hecho realidad: bajo la envoltura del movimiento musical más emocionante que Williams compuso para la película, el niño avanza, extático, por entre la zona de reparación de los aeroplanos, bajo una cascada mágica de chispas, hasta alcanzar uno de los aviones, caza japonés, contra el que apoya su cabeza y abraza con sus manos, hasta el mismo momento en el que el vigilante del campo le llama la atención y le amenaza con un rifle, y al mismo tiempo aparecen tres pilotos preparados para salir; Jim ni se entera de que su vida corre peligro, y dedica un saludo marcial a los pilotos, que éstos le corresponden. En otra secuencia, ya de los últimos compases del filme, Jim intenta resucitar la vida de un joven japonés con el que el niño compartía su afición por los aviones: Jim dice que ha descubierto una palabra nueva, “bomba atómica”, y que era “como si Dios hiciera una fotografía”, mientras la cámara de Spielberg nos muestra las manos del niño que se posan en el cuerpo inerte y empiezan a efectuar un masaje cardíaco, en cuyo movimiento sincopado vemos ora el rostro de Jim ora un rayo de luz –quien conozca la novela, sabe de la importancia de ese rayo de luz: el “imperio del sol” no es otro que el de la destrucción personificada en “ese segundo sol” que para sus víctimas fue la bomba atómica-; Jim bombea incesante, convencido de que “puedo devolverles la vida a todos”, hasta que vemos en un instante que Jim está bombeando en balde al niño que fue, y después aparece sangre por las comisuras de los labios del niño muerto, y Basie le separa de él. Son dos momentos de una intensidad mayúscula, que nos cuentan los derroteros por los que transita el corazón del niño, tan ávido de aprendizaje, en su periplo por esos tiempos de horror y miseria.

Los aviones

En el libreto escrito por Tom Stoppard, y en las imágenes del filme, queda claro que en Empire of the Sun no se pretende demonizar a nadie, antes bien narrar cómo la acre huella de la guerra se imprime en los que más la sufren, los civiles, y todo ello pasado por el tamiz de los ojos de un niño. De este modo, el filme no toma partido por ninguno de los bandos de la contienda, y si alguien sale malparado de su narración es el arribista Basie (Malkovich), un trasunto del personaje de William Holden en aquella inclasificable opereta bélica de Billy Wilder, Stalag 17, que preside de hecho el pabellón americano en el campo, y cuya aparente humanidad se ve maculada por un carácter frío y calculador, y por una falta de escrúpulos evidente para el espectador pero que Jim, que lo admira y lo quiere como a un padre, sólo descubrirá en el último jalón del filme (Basie se despedirá dándole una chocolatina, un regalo que carece de sentido toda vez que caen neveras plagadas de comida del cielo: Basie sólo da algo cuando le sobra). Como he dicho, son los ojos del niño los que entregan las imágenes, por lo que cualquier efectismo –y hay diversos en el filme, que por otro lado, no empecen la sobriedad de su tono- obedece a ese punto de vista ingenuo, intuitivo y voraz, la mirada del niño Jim Graham, que ama tanto los aviones del ejército americano –el B-51, el Cadillac del Cielo- como los Zero japoneses, que hace del campo de Soo Chow su hogar (lo que se plasma a la perfección en la primera secuencia tras la elipsis temporal, donde vemos al protagonista mercadear con habilidad y contagiando por allí donde pasa una extraña joie de vivre; y en la secuencia final, en la que el niño, solo, transita por entre los barracones con la bicicleta, como antaño hiciera entre los pasillos de su casa en Shangai), y que aprende que la supervivencia radica en el abandono de los seres y las cosas queridas.

Infancia aniquilada

En la secuencia epílogo, se produce el reencuentro del niño con sus padres, y Spielberg, tan a menudo acusado de abusar de la melaza, lo filma con una sobriedad y una belleza impagable: Jim no sonríe, no habla, y sólo reconoce a su madre cuando palpa el carmín de sus labios o la tersura de su pelo. Todo lo que recuerda de ella, y por lo que la acepta –nada más que eso-, abrazándola sin ninguna efusividad, sin las lágrimas de las que ya no dispone, y cerrando los ojos y la película. Escuchando otra vez el cántico del Suo Gan, las imágenes remitirán al principio, a las aguas del Yang Tsé, donde en esta ocasión no encontraremos un féretro con los restos de una víctima anónima: en su lugar, la maleta de Jim, los restos de una infancia aniquilada por la oscuridad de este mundo.

0 comentarios