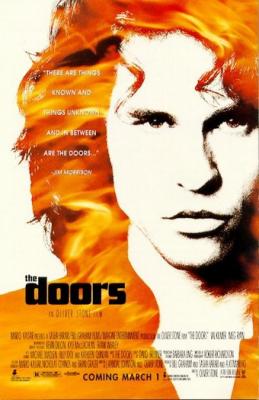

The Doors

The Doors

Director: Oliver Stone.

Guión: Randall Jahnson y Oliver Stone.

Intérpretes: Val Kilmer, Meg Ryan, Kyle McLachlan, Kathleen Quinlan, Michael Madsen, Kevin Dillon, Frank Whaley.

Música: The Doors.

Fotografía: Robert Richardson.

EEUU. 1991. 123 minutos.

Believe in excess

Que la sombra de la música de los Doors y las lyrics de Jim Morrison es alargada da fe el hecho de que en primavera de 2006 un conjunto denominado Riders on the Storm remendado por Ray Manzarek para interpretar temas de los autores de The End causara sus estragos entre nuevas generaciones que han descubierto y admiran el talante entre iconoclasta y psicodélico de la banda de Venice. La personalidad y el talento impreso en sus sugerentes discos por Morrison, Manzarek, Krieger y Densmore da razón de ser a esta continua revitalización del mítico grupo, pero tampoco es ajeno a ello la película que Oliver Stone efectuó en 1993, filme que pervierte sutil pero deliberadamente los códigos del biopic para dar una versión de los hechos determinada por la pasión, la sensualidad y el retrato del exceso como conducta reactiva.

Cult Movie

Para el que esto firma, estamos ante una auténtica cult movie en la que, a pesar de las apariencias, Stone rehuye una visión de corte histórico o sociológico (visión de la que sí participan las espléndidas Platoon, Born on the Fouth of July y JFK) para adentrarse desde un diría que anhelado subjetivismo (no me queda duda de la veneración de Stone por la música de los Doors, y del gusto por esa iconoclastia de la que se contagió y quiso dejar mella en ulteriores películas del autor –paradigmáticamente, Natural Born Killers-) a un trayecto vital, el de Jim Morrison, por el mismo definido como de exploración de los sentidos y de los límites de la realidad. En efecto, se hace mención (especialmente en diversos planos que capturan imágenes de televisión) al conflicto bélico de Vietnam, hay un breve interludio dedicado a los meetings hippies –punteado por el solo organístico de Manzarek de Light my fire-, y, asimismo, bajo la orquestración narrativa y visual de los conciertos en New Haven en 1968 y en Miami en 1969 aletea un retrato de la generación contestataria que en los States reivindicó los derechos civiles y el stop the war. Pero se trata en todo caso de apariciones testimoniales de la época en la que transcurren los hechos, ya que el peso auténtico de la función recae en el modo en el que Morrison se dedica sistemáticamente a quebrar o traspasar la línea de la la corrección política/social como coda vital y creativa. No hay en The Doors un solo plano de Jim Morrison (en la efervescente y magnífica interpretación de Val Kilmer) en el que su pose o el sentido de sus palabras o actos obedezcan a convención alguna. Desde sus escarceos sexuales con Pamela en los primeros momentos de la película, hasta el mismo reencuentro con ella –mediante la hermosa anagnórisis de un poema recitado- en la fachada de un edificio angelino, se cubre un trayecto marcado por el desprecio por los códigos de conducta imperantes y el gusto por la enajenación cultural mediante todo tipo de drogas, ello relacionado con una serena y misteriosa atracción por la muerte. Oliver Stone no se olvida de dejarnos claro que bajo esas actitudes vitales se halla el alcoholismo y la destrucción de Morrison, pero también la forja de su mito, y partituras musicales y poéticas del calado de The End o When the music’s over.

El Chamán

Stone da rienda suelta a sus propias obsesiones mediante el despacho de las que atañen a Jim. De ello da fe la continua aparición de los indios, desde que el protagonista, de niño (protagonizado, por cierto, por Sean Stone, el hijo del realizador), ve morir a uno de ellos en un accidente de coche en una carretera de Nuevo México, en una experiencia traumática a la que Stone regresa en infinidad de ocasiones, y para decir muchas cosas: cuando Jim miente en una entrevista diciendo que sus padres murieron en ese accidente; cuando danza con los indios –que imagina, acaso por efecto de la droga-, le acompañan en sus ritos escénicos; cuando la aparición del navajo muerto parece inspirar la creación de The End –en esa brillante secuencia en el desierto en la que, bajo un trance de peyote, Jim visita la oscuridad de una cueva, ve su propia muerte, y poco después la cámara se acerca al rostro del indio hasta que del interior de su ojo derecho emerge la emblemática interpretación que de la pieza efectúan los Doors en el célebre local Whisky à go-go-; … La coda puede encontrarse en la explicación que escuchamos del propio Jim al principio del filme: en ella se habla del chamán, del que cura a la tribu, el demiurgo presente en todas las culturas, el guía, el mago, el que trasciende. Ello encaja a la perfección con el nombre del grupo, cuyo sentido también desvela la película, y que se halla en una aseveración del poeta William Blake: “cuando las puertas de la percepción se abran, veremos las cosas como realmente son: infintas”.

Mister Mojo rising

Con todo este material -que es esencial en el sentido del filme-, quizá podemos pensar que la radiografía de su época que Stone propone en el filme se halla en esa metáfora, la que tiene a Jim como el chamán de su generación, un chamán cuyo desprecio por la política es tan patente que ni se referencia, y que aboga por la destrucción de lo conocido –“no limits, no laws”, grita enfervorecido a las multitudes que acuden a sus conciertos, a menudo poco antes de ser arrestado por la policía- para adentrarse en la experiencia sensitiva llevada al extremo. En ese sentido, también podríamos citar una frase repetida en la célebre canción LA Woman, “Mister Mojo rising”, que vendría a reivindicar el levantamiento de los cimientos culturales de los indios –con especial hincapié en la importancia de los elementos naturales: la tierra, el fuego, el aire y el agua; elementos naturales a los que Stone presta mucha atención en la citada secuencia del desierto, extrayendo auténtica poesía de los juegos con la luz y de montajes encadenados como aquél en el que la imagen pretende devorar la luz del sol para que de ella emerja un pájaro– como respuesta a las frustraciones de esa convulsa sociedad enfrentada a sí misma a finales de los años sesenta.

Belleza, fugacidad y trascendencia

El pulso narrativo se mantiene firme a pesar de los muchos riesgos que se asumen. El detenimiento con el que se acerca a diversas secuencias que revelan una cara para nada amable de Morrison –el endiosamiento que la película literaliza en esa sesión de fotografías que se convertirían en míticas, la dependencia constante del alcohol y las drogas, la micción en el bar, la secuencia del asesinato del pato del Día de Acción de Gracias- dan fe de que Stone rehuyó en todo momento cualquier afán hagiográfico. Antes bien, en cada segundo del metraje queda claro que la pretensión estriba en dar rienda suelta a las tesis a que nos hemos referido en lo precedente, y ello sin abandonar un retrato objetivo de los capítulos más célebres de la biografía del artista y de la banda, capítulos en los que tiene especial relevancia la banda sonora propia: con la salvedad de algún otro título no menos legendario que no les pertenece –caso de Heroin de la Velvet Underground-, el filme puntea constantemente las imágenes con las partituras de los Doors, en cuyo sentido interno (entiéndase: lo que la música sugiere, lo que la letra explicita) enriquece muy a menudo el texto que las imágenes proponen. Un par de ejemplos de ello son las dos piezas que cierran el filme –y que me vendrán muy a propósito para cerrar este análisis al filme-: el primero, muy obvio, es el The Severed Garden, poema sobre la muerte apuntalado sobre las bases reconocibles del adagio de Albinoni, y que acompañan la visita al cementerio de Père Lachese, en París, donde descansa el cuerpo de artista y donde habita el mito; el segundo, radiante, L.A. Woman, que se utiliza como epílogo, mostrando primero en un atractivo travelling la grabación de la canción, para después dejar que su prodigioso ritmo se pose sobre diversas panorámicas nocturnas y aceleradas a la ciudad de la costa oeste americana, donde se muestra la incesante fuga de las luces de los coches o la traslación de la luna y las estrellas en el cielo, imágenes poderosas que nos hablan, a la vez, de la ciudad, del vértigo, de la belleza, de la fugacidad y de la trascendencia, emblemas todos ellos de la personalidad de ese american poet que fue Jim Morrison.

0 comentarios